- 设为首页 加入收藏

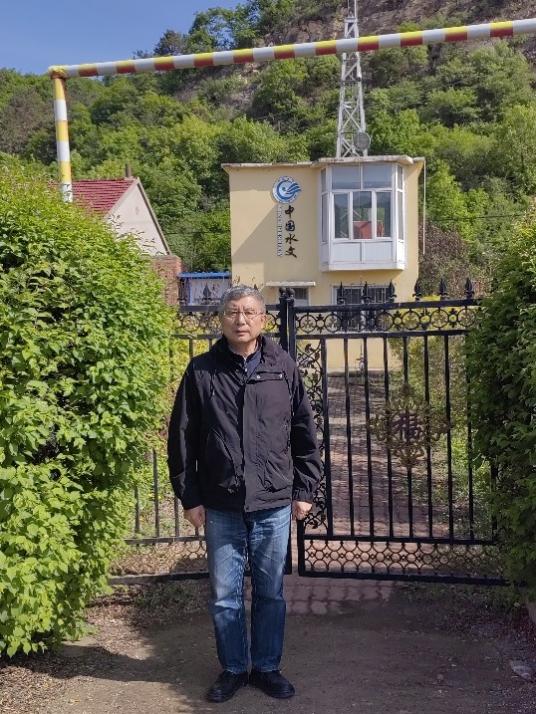

我在辽宁省沈阳长途电信局任无线报务员工作时,曾在1973年至1979年期间的防汛期(时间为每年二季度四、五月开始,至九月下旬结束),到柴河流域的柴河水库、太平寨水文站、下肥地雨量站和大孤家子雨量站执行过防汛通信任务。几十年过去了,无论我身处何地、何部门都始终忘不了,当年执行防汛通信任务的岁月和令我十分魂牵梦绕的地方。我退休后,特别想找机会,重新寻访这些地方走一走、看一看,我那曾经工作生活的地方和相关人员。这个愿望,今年五月份我实现了。

一、柴河水库1973

2024年5月7日早晨5点15分,我与玉成大哥驾车,由沈阳市区经京哈高速径直奔向辽宁铁岭柴河水库风景区。一个多小时的车程,我们抵达柴河水库风景区。

到达水库风景区后,我向水库风景区大门的保安同志询问,风景区是否对外开放?可否到水库大坝上参观?保安同志说,风景区目前暂不开放,也不允许到大坝上去。听后,我很失望。正在我无奈时,大门里出来了一位水库的工作人员,我忙向他介绍说,我曾经在1971年柴河水库建设时,在水库建设大会战指挥部的防汛无线电台工作过。多年来,我十分想念这个曾经工作的地方,想到建成的水库里看一看。那位同志听我这么一说,他说,你是水库建设的元勋者啊,对水库这么有感情,他当即同意我们前往水库的库区内参观。然后,他示意保安同志让我们开车前往柴河水库内进行参观。

柴河水库位于辽宁省铁岭市铁岭县境内柴河干流上,坝址距铁岭市区约12公里,是一座以防洪、华体官方网页版和城市供水为主,兼顾灌溉、发电、养殖,生态综合利用的大二型水利枢纽工程。

水库工程于1972年10月开工建设,1981年12月竣工验收。水库枢纽由土坝、溢洪道、泄洪洞及水电站组成,水库按100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。水库的建设将下游防洪标准由20年一遇提高到100年一遇,有效地保护下游铁岭市及重点企业和大型基础设施的防洪度汛安全。柴河水库作为辽宁省“东水济辽”北线工程的重大节点工程,保障着铁岭市、调兵山市、沈阳北部地区等城市的华体官方网页版、生活供水安全,并承担着辽河流域农业灌溉及生态供水。柴河水库在防洪减灾、饮水安全、两岸农业稳产增产、生态环境美化中发挥了巨大作用。

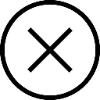

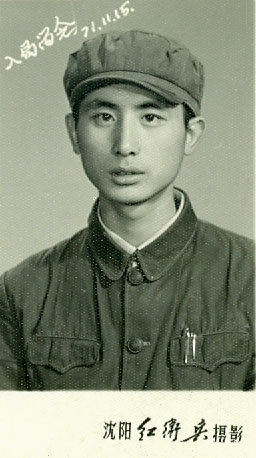

当我来到柴河水库大堤上,面对着柴河水库建设发展史料馆时,我浮想联翩。难忘的1973年,一幕幕浮现在我眼前。我是1971年11月参加工作的,经过一年多的报务培训学习,到1973年的4月9日,与我一同在无线报训队学习的34名同学,被分配到局里的其他工作岗位上去了,我们余下十几位同学来到了无线三营。那一年的4月11日,三营一连即无线报务连决定,李树萱老师带领我与夏明同学,共同赴柴河水库会战指挥部执行防汛通讯任务;刘兴吉师傅带领何守本、卜少伦两位同学,赴太平寨水文站执行防汛通讯任务;姜凤才师傅带领刘安良同学,赴下肥地雨量站执行防汛通讯任务。

4月13日10点许,我们乘沈阳至长春的第309次火车来到了铁岭,并入住铁岭地区第二招待所。4月15日,李树萱老师带领我和夏明同学,来到了执行任务的所在地-辽宁铁岭柴河水库会战指挥部。当年的会战指挥部在熊官屯镇安营扎寨,一场浩大的柴河水库建设战役从这里打响。我记得,时任辽宁省军区的副司令汪应中担任柴河水库会战指挥部的总指挥;铁岭军分区的熊政委担任会战指挥部的政委;辽阳市武装部的朱部长担任会战指挥部的参谋长。工程建设由辽宁省革命委员会柴河水库会战指挥部组织施工,参加施工的为省农田水利工程建设第一、二团和沈阳市、铁岭地区12个县(区)组成的民兵团。后期辽建三团和解放军1414部队部分人员也参加了工程建设。最高峰时达两万多名基干民兵,在此奋战修建柴河水库。

柴河水库的建设者以其拓荒者百折不挠的勇气,创造了不平凡的业绩,同时展现了柴河水库建设者们自强不息、艰苦奋斗的精神风貌。我们能在五十一年前,为建设柴河水库,尽我们的绵薄之力,而感到骄傲自豪。

五十一年后的今天,柴河水库风景区已为国家2A级旅游风景区、国家森林公园、省级水利风景区。库区风光旖旎、景色恬静秀美。泛舟湖中,青山环抱,水面碧波荡漾。

记得,当年我们到达会战指挥部后,被分配到会战指挥部的生产指挥部,为生产指挥部的水文组负责接收、传递水文电报,并与气象电台共同配合工作。当时,会战指挥部各部门都住在简易的工棚里,我们与生产指挥部的水文组同在一个大房间里,我们电台工作、生活在里屋。而后,我与夏明同学在李树萱老师的指挥带动下,进行了紧张的架台、电台调试等方面的工作。经过紧张的忙碌,我们的防汛通讯任务开始逐步走向正常。

当年在柴河水库建设时执行防汛通信任务的工作照

在柴河水库会战指挥部执行防汛通讯任务期间,有两件事情,令我终身不忘。那年五月的一天,在太平寨水文站执行防汛通信任务的何守本、卜少伦两位同学,来到了柴河水库会战指挥部看望我们,并与我们进行工作交流。我们已有近一个月没有相见了,在一起有说完的话,十分高兴。两天过去了,他们要返回太平寨水文站了。经李树萱老师的同意,我和夏明同学陪同他们徒步四十余里路返回了太平寨水文站。不巧的是,到达太平寨水文站后的两天里,每天都在下雨,我与夏明同学不能按原计划返回柴河水库,我们心情万分焦急。又过了两天,雷阵雨后转晴,我和夏明同学早饭后,又经过近四个小时的徒步,在当日中午前,平安返回到柴河水库工作岗位。再如,那个时候,我们的生活十分艰苦,会战指挥部各部门的人员,都在大食堂里吃饭,主食基本上是等外高粱米、玉米面煎饼等。我当时既年轻也较瘦弱,但我还是坚持每天跑步、练双杠。8月中旬的一天,我突然肚子疼,便到会战指挥部医院看医生。医生给开了些药,我吃过药之后仍不见好。后来,会战指挥部医院将我转到铁岭地区医院。地区医院经检查化验后,说我白血球突然增高,怀疑是急性阑尾炎。医院建议我立刻转院到沈阳,做进一步的治疗。8月24日,我在李树萱老师的陪护下,连夜乘火车赶回了沈阳,住进了沈阳第二医院,并于当日晚进行了急性阑尾炎切除手术。有意思的是,住院期间,我在病床上收听到了党的十大召开的新闻公报。记得我还和当时的病友,沈阳市话局的赵光同学一起,未经医护人员允许,擅自跑到南京街上,去看庆祝党的十大胜利召开的群众游行活动。回到住院部后,还被医护人员训了一通。出院后,我休养了半个月,十分想回到我工作的柴河水库。经批准,9月16日我由沈阳返回柴河水库。9月20日,我与李树萱老师和夏明同学撤台返回了沈阳,结束了我工作后,执行的第一个防汛通讯任务。

2023年8月3日报训队同学与李树萱老师(前排右四)在沈阳合影,前排左一为作者、左三为夏明、右一为马宁。

每当我回想起难忘的1973年时,我不禁地感慨,我和夏明同学,初次执行防汛通信任务,就由李树萱老师带领,这是我们俩的荣幸。李树萱老师年长我们几岁,他对我们来讲,亦师亦友。首先,他是我们的老师,是我们在报训队学习时教发报的老师,其技术过硬,业务精;其次,他也是我们的师傅,这次执行防汛通信任务,我和夏明同学带有见习性质,是见习报务员,我俩开始没有工作代号,使用的是李树萱老师的工作代号进行工作(后来组织上给我们核发了工作代号),工作责任完全由李树萱老师承担。总之,他为师(老师和师傅),严格而又耐心;他为友,宽厚而热心。

二、太平寨水文站1976

5月7日上午9点,我们离开柴河水库,驱车前往柴河水库的上游-柴河堡太平寨水文站进行寻访。大约行驶了半个小时的车程,就来到了柴河堡村,找到了柴河堡村委会。1976年6月9日,我和王雨建同志,在当时的开源县太平寨水文站执行防汛通信任务。

据了解,柴河堡村1948年,为开原县三区;1956年,为柴河堡乡;1958年,为柴河堡公社; 1985年,为柴河堡乡;2002年2月行政区划调整,撤销柴河堡乡,并入靠山镇。今日的柴河堡村已属于靠山镇所辖,也不是当年柴河堡公社所在地。

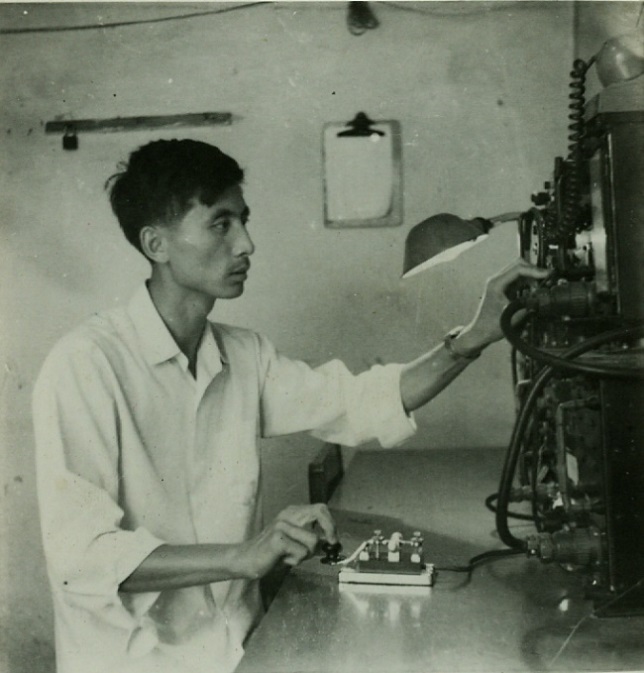

太平寨水文站,是柴河流域中上游唯一的水文站,当年坐落在柴河堡公社柴河堡村村头的一排红砖平房里。我们防汛通信电台与水文站,在这排红砖平房不同的房间里工作与生活。我记得,当时的水文站有几名员工,站长姓涂,人称他为涂站长。现在,在原来的位置上已无从查找到这排红砖平房了。于是,我便向当地的人们,打听原来在此村的太平寨水文站。人们告诉我,水文站仍然存在,但是已经搬到村子的东头了。我连忙赶到村东头儿,只见标有“中国水文”标识的一座小二层楼,仍然矗立在村东头第二家的位置上。见到我曾经工作、生活过的,但已不曾相识的建筑,我十分感慨和感怀。

站在这座标有“中国水文”标识的一座小二层楼前,我不禁回想起,当年执行防汛通信任务期间的几件事往事。那一年的7月份,经领导批准,我曾回沈阳看望即将离沈,赴昭乌达盟插队的弟弟。8月18日,局电信科和无线科的领导到太平寨水站电台看望我们。9月3日,我们参加了柴河堡公社党委召开的会议,听取关于抗震工作的上级指示传达。9月9日下午2点,中央广播电台预报今天下午4点有重要新闻播报。下午4点整,中央广播电台播沉痛播报,中国人民伟大领袖毛泽东主席逝世。9月11日至12日,我与王雨建同志怀着对伟大领袖毛主席无比崇敬和悲痛的心情,自制花圈,到柴河堡公社敬献,表达我们对最敬爱的领袖毛主席的哀悼。9月16日,我们怀着无比沉痛的心情专程来到柴河水库,观看首都各界人民瞻仰毛主席遗容的电视实况。9月18日,我们又前往柴河公社,收听首都百万人民在天安门广场举行的毛泽东主席追悼大会实况。9月21日,我们结束了防汛通讯任务,返回沈阳。

三、下肥地1977

5月7日上午10点,我们离开柴河堡太平寨水文站后,继续驱车前往开原市下肥地。1977年汛期期间,我与何守本同学,在下肥地雨量站执行防汛通信保障任务。

下肥地隶属于辽宁省铁岭市开原市,地处开原市东南部, 1948年,为开原县第五区;1982年,改下肥地满族乡;2011年末,改为下肥镇。下肥地境内河道属柴河流域,流域面积14.3平方千米,自东向西从境内穿过,河流总长度15千米,当年水利部门在此设立了雨量观测站。

10点40分左右,我们到达下肥地镇后,先找到镇政府。然后,来到镇政府的政务大厅,打听当年的下肥地雨量站和雨量站观测员张殿仁大爷一家人。工作人员问我,张家是下肥地哪个村的?因为这里有西肥地村和东下肥地两个村子。我一时说不上来,只是告诉他,张家原来住在下肥地公社所在地。此时,一名老者刚走进政务大厅,那位工作人员对我说,你问他吧,他是西下肥地村的老人。我便过去,向老者打听当年下肥地雨量站的张家。他告诉我,请稍等,待我办完事后,即带你们去寻找。一会儿,他办完事情,便开着一辆现代小华体(中国),带领我们去寻找当年下肥地雨量站的张家老宅。到了原雨量站张家老宅门前一看,老宅大门紧闭无人。于是,他又热情地带领我们,去镇上一家饭店里找张家的后人。到饭店一打听,方知该饭店主人,便是当年张大爷四子的儿子。他听了我的介绍,便给张家老宅的主人即他的三伯父打电话,告诉他,有人到此来寻访雨量站张家。

过了一会儿,当年雨量站张大爷的三子张永禄,从地里开着农用三轮车赶到了饭店。我与他热情的交流攀谈起来,在攀谈中得知,他在其父亲之后,曾一度接手继续做雨量站的观测工作。但是,后来因故雨量站的观测工作,变更为其他人担任。

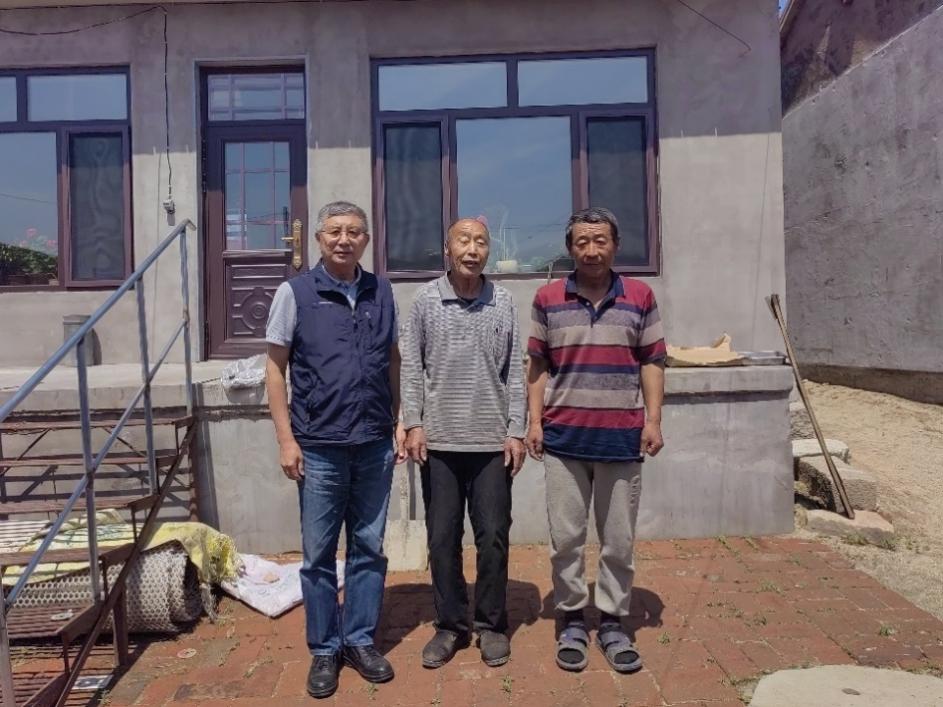

居中者为张家三哥张永禄

我们在交谈中,得知张家三哥年长我一岁,我便叫他三哥。在交谈中,我回想起当年张大爷、张大娘和其他张家人的一些往事。我记得,当年我们防汛电台就设在张大爷家的西屋里,我们在此屋子里工作生活了四五个月。那时的张大爷和张大娘都大约在50岁左右,张大爷既是我们的工作伙伴,也是我们的房东,我们像一家人一样在一起工作生活。张大爷工作认真,是一位充满智慧的长者。张大娘热情好客且健谈,十分关心我们的生活。那时,张家的屋前屋后,种满了茄子、辣椒、黄瓜、豇豆等各种蔬菜,张大娘让我和何守本任意的摘吃各种蔬菜。当年,张永禛二哥和二嫂已结婚,他们经常到张家老宅子来;张家大姐张艳青性格温和,已和从铁道兵转业的大姐夫相恋;张家三哥,据他自我介绍,1972年他就从家到外打工去了;张家二妹张艳繁,为人老实厚道,但是较为倔犟;张家小妹张艳红,聪明好学且要强,与人相处有分寸感。在交谈中,我从张家三哥的口中得知,几十年过后,张大爷张大娘的老两口早已过世,张家二哥二嫂和张家大姐也已病逝,张家的二妹目前也远在其女儿家颐养天年。令人唏嘘的是,张家小妹因当年高考失利而不幸离世。

我与张家三哥聊了一阵子,提出去张家老宅子看一看。张家三哥开到那辆农用三轮车,带着我们回到了张家老宅子。此时,张家三嫂已在院宅内等候我们。来到老宅院内一看,记忆中的张家原有的大宅院子,已分割成两个院子。原宅院内的西侧房屋(当年我们设置电台工作和居住生活的房屋),已卖给其他人。目前,剩下的是原来的东宅院及房屋。我们来到现有的东宅院的房屋里,与张家三哥三嫂又热情的攀谈了一阵子。最后,我走出屋外,与张家三哥、三嫂在老宅前合影留念,并彼此相祝保重健康,择日再相见。

四、大孤家子1979

离开下肥地,我和玉成大哥又开车,向清源县大孤家子方向驶去。1979年汛期,我与张利民同学在大孤家子雨量站,执行防汛通信任务。

大孤家隶属辽宁省抚顺市清原满族自治县,地处清原满族自治县北部,西与铁岭市开原市毗邻。1962年,成立大孤家公社;1983年,改大孤家满族镇;1989年6月,更名大孤家镇,镇人民政府驻大孤家村。大孤家镇境内河道,属清河、柴河发源地的上游区。

到达大孤家子镇后,我们先找到镇政府。然后,我们到镇西头派出所附近的一家饭店,向饭店的主人,打听大孤家子雨量站和雨量站观测员申家。该饭店主人十分热情的告诉我,该村有姓申的人家。接着又详细地告诉我们,往镇东头过两个十字路口后向左转,再向北到一十字路口后,再打听一下即可找到。按此指引,我们到达该地后,便看见一位老者在自家的院子里。我走过去,向他打听申家,他告诉我说,前面那家便是申家,申家的院门是朝南开的。

我便从院子的东侧向院子里走去。来到院内,只见一位五、六十岁成年男子刚从屋内走出。我走到前,向他问道,这是老申家吗?他说是。我便进一步问道,你是谁?他说出其大名。我说,你可否知道申家的“小生子”?他回答说,我就是。真是太巧了,当年(1979年)十几岁的小男孩儿,已经长成我不认识的模样。我们说话间,我看到申家隔壁有一位妇女在自家的园子里劳作。我便向她打招呼,您是孙家大嫂吗?她答曰,是的,我请她过来说话。这时,我刚才向他打听申家的那位老者,也来到院子里来。他说对我说,我就是当年给你们电台摇马达的老王啊!此时,临家的孙大嫂也来到申家的院子里,我们大家彼此热烈地攀谈起来。

右数第一人为申安利(小生子)、居中者为马达员王长友

面对如此多的当年熟悉的人,几十年前的往事又浮现在眼前:1979年的汛期,我和张利民同学来到大孤家子雨量站,执行防汛通信任务。那时,我俩就工作生活在雨量站观测员申泰国家的东屋里屋,老申既是我们相互配合工作的同事,也是我们的房东,我们彼此在一个房檐下工作生活了整整一个汛期。当时,申家与孙大嫂一家住在一栋房子内,他们两家共用一个房门和过道兼厨房。东屋是两间房,申家一家人住东屋的外屋。当时,雨量站观测员老申的妻子已经病故,老申带着“小生子”申安利和女儿和小儿子(其小名叫“小孩儿”)等三个孩子生活。那时的“小生子”十三四岁,他是个十分懂事的孩子,沉闷寡言;他既要带好妹妹弟弟,还要帮助父亲操持家务,对此,我印象十分深刻。我们电台,当时就设在申家东屋的里屋,这里既是我和张利民的工作场地,也是我俩的起居室。西屋则是孙大嫂带着孩子,陪着公公一起生活;孙大嫂的丈夫在抚顺的矿上工作。我记得,那年在汛期期间,孙大嫂的公公病逝了,我们电台还送了个花圈,表示哀悼。当年给你们电台摇马达的老王(王长友),今年已是82岁有余的老人,但我仍能看出他当年的模样,倍感亲切。攀谈中,他们还告诉我,申家的房子,还是在当年的老位置。房北面的路,就是那时的公社通向四方的主要公路,现在随着发展,早已变成镇内一条不起眼的普通小道了。

左一者为孙大嫂

回忆这些往事,我们大家十分感慨,真是岁月不饶人呐,当年的“小生子”已经是60岁的人了(1965年出生);而孙大嫂也是74岁的老人了。我们相互留下联系的电话或微信,相祝彼此保重身体。最后,我与他们合影留念,期待来日再相见。

约下午3点左右,我告别了“小生子”等人,告别了大孤家子,驱车经抚顺,本溪返回了沈阳,结束了我为期一天,柴河流域防汛通信工作地的重访任务。(作者为华体官方网页版和信息化部原政策法规司巡视员)

新闻附件: